前日のつづき。

生命のフリーズ

[熱心な庇護者マックス・リーバーマンの提案で「愛と死を主題とする連作」22作品を1902年ベルリン分離派展に出品。「生命のフリーズ」が完全な形をとる。]ホール左手の壁には「愛の種子」と名づけられた《声》《赤と白》《目の中の目》《浜辺のダンス》《キス》《マドンナ》が並び

《灰》

[正面の壁に並ぶ「愛の開花と消滅」と名づけられた作品群]

《灰》では、女性の処女喪失が進行する。童貞を奪われた男性が罪悪感に打ちひしがれて肩を落とし、恥ずかしさのあまり顔を覆うのに対し(略)女性の表情にはショックと当惑の色があるが、それでも男を操る力を得て勝ち誇る。人物の間の隔たりが目立つ。肉体の結合が終わると、ふたりは以前よりさらに孤独になる。

《吸血鬼》

つぎの《吸血鬼》では、セックスがふたりの付き合いの一部となり、純粋に肉体的な行為が表現される。ムンクは当初この作品を《愛と苦痛》と呼んだ。

《生命のダンス》

[↓トゥッラとはムンクをストーカー的に追い詰めた金持ちの娘]

《生命のダンス》では自由な恋愛は苦痛をともなうことに気づいた男女が、一枚のカンヴァス上で苦しい旅路をたどる。画面は左から右に読み解くように描かれている。画面左に白いドレスを着て現われた女性は、男性遍歴をかさねる。セックスも今では神聖さを失い、社会的行為となって、番い、相手を替え、次に移るものにすぎない。所有欲と性にまつわる嫉妬がカンヴァスの右手、トゥッラが黒いドレスを着て立つあたりに芽生える。トゥッラの黒い人物像に誕生した嫉妬は、つぎの作品《嫉妬》に受け継がれ

《嫉妬》

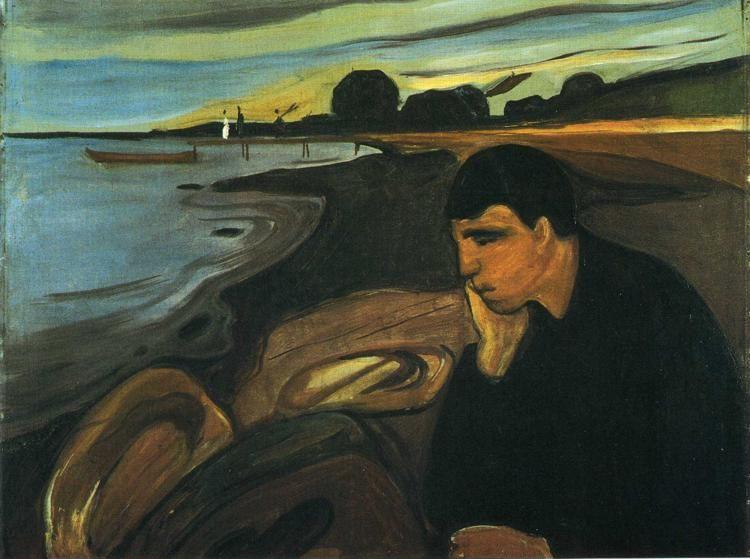

生命を象徴する実をつけた果樹の下にたたずむダグニーとムンクを思い描いて苦悩するスタチュが、クローズアップで描かれる。ダグニーのドレスは前がはだけ、裸身が剥き出しになっている。最後には性的体験も倦怠感に変わり、嫉妬は人生の《メランコリー》の涸れることのない伏流となる

《メランコリー》

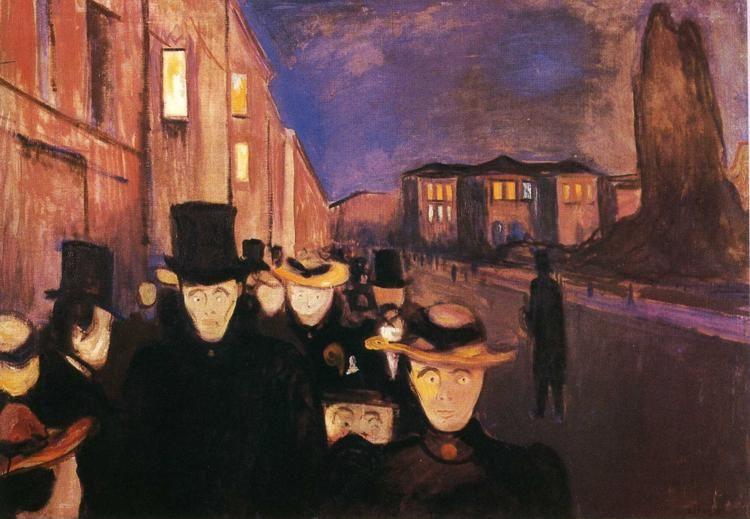

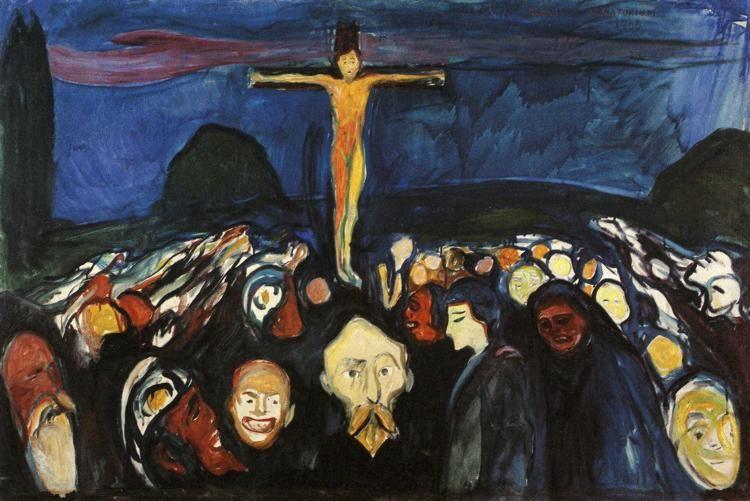

右手の壁面のテーマは《不安》である。(略)《不安》に始まり、《カール・ヨハン街の夕べ》《赤い蔦》《ゴルゴタ》、そして《叫び》とつづく五点はひとを苛む苦悩のすべてを網羅する。胚胎のときからあらゆるひとに植えつけられる自信喪失から、群衆に直面したときに感じる社会的な恐怖、《赤い蔦》に現われた罪悪感、評論家の手で磔にされた画家の自信喪失を描く《ゴルゴタ》、そしてついに忍耐の限界を越える《叫び》。

《不安》

《カール・ヨハン街の夕べ》

《ゴルゴタ》

最後の壁のテーマは「死」で、ここには《死の床、高熱》《ポツダム広場の霊柩車》《メタボリズム》、そして《死せる母と子》が掛けてあった。(略)

《メタボリズム》ではムンク自身とトゥッラが「生命の木」の下に立っている。ここでは再生をもたらす偉大な持続力とムンクの呼んだものが描かれ、大地とそこに生きるすべてのものを支える無尽蔵の生命力の大きな循環のなかに男女が置かれる。ムンクによると、これは「死としての生を描いた絵である。死者から養分を吸い上げる森林、樹冠の陰に出現する都会。この絵では生命を育む強力な代謝を描いた」。

《メタボリズム》は《フリーズ》の物語を発端、つまり生命連鎖の新たな環を育む生殖力を備えた男女に連れもどす。(略)

《死せる母と子》は五歳の[姉]ソフィエが息を引き取った母のかたわらで頭を抱え、悲鳴をあげる図である。

《メタボリズム》

《死せる母と子》

肖像画家として人気になる

[ムンクに肖像画を頼んだけど酒飲んでばかりで全然仕事しませんという金持ち婦人に紹介者のリンデ博士はこう返事]

ムンクは実際にカンヴァスに筆を走らせることなく、ただたどたどしいドイツ語で「絵は感覚で描いています」と言うばかりで何週間も過ごすこともあります。いつまでもそんなふうにしながら、ただ吸収をつづけ、あるときいきなり全身全霊を作品に注ぎこみ、目で見てきたものに形をあたえるのです。そうなればもう何日か、いや何時間かで絵はできあがります。[そして実際そうなった]

(略)

[別の家では、モデルの子供が飽きていなくなっても]

ムンクはその間もかたときも話をやめず、そんなにじっと立っているとはなんてよい子なんだろうと褒めたり、ちょっとした話をしてやったりする。子供たちがいなくなったことには少しも気づかない。ムンクはカンヴァスから一度も目を離さずに最後まで絵を描きあげた。肖像画も風景画もかわりがない。それでもモデルには前にいてほしい。風景がすぐに見られるところにいたいのと同じことである。「そのほうが気が楽だ。ひょっとして、何か忘れているかもしれないからね」。

肖像画に描いた娘が醜いと金持ちの顧客にたしなめられて、ムンクは「しかし娘さんは醜いですよ。それに不愉快です」と答えたこともある

《橋の上の女たち》

1908年5月、ムンクは憧れの女性のひとり、オーセ・ヌッレガールを失い悲嘆に暮れる。二十年前、ムンクは柱の陰に隠れて、他人の嫁として教会の通路を歩むオーセを見送ったものだった。(略)

ムンクはオーセをその直前まで描いていた。オーセは1903年の《橋の上の女たち》でまっすぐこちらに向かってくる女、ただひとり顔だちを描かれた女である。その顔はオーセのものだった。(略)

オーセが肖像画のモデルとしてポーズをとる間にも、ふたりは親しげに揶揄しあった。オーセの娘の話によると、「数週間、毎日ムンクは母にフォーマルな黒のドレスを着せ、お粧しさせました。それなのに、ただおしゃべりするばかりなのです。とうとう母が、おしゃべりをするための策略ではないかと咎めると、ムンクは違うと否定しました。絵を描くために観察しているというのです。それからは一度も母を見ずに、肖像画を描きあげました」。

明日につづく。